Von Bodo Becker

Die letzten Wochen des Sommers 1995 gehörten für mich zu den aufregendsten der vergangenen bis dahin sieben Jahrzehnte meiner Existenz. Erst wurde mein Stein runderneuert, dann bekam ich eine neue Inschrift, die erst einmal wieder verdeckt wurde. Eine solche, durchaus vermisste Beachtung tat mir natürlich gut. Wenn man so viele Jahre hier gestanden hat, kann man schon mal eine Sinnkrise erleiden. Doch der Reihe nach.

An das Licht der Öffentlichkeit trat ich an einem nasskalten Sonntag. Es war der 2. Dezember des Jahres 1928. Fast zwei Jahre hatten die Lehnitzer für mich gesammelt – nun war es endlich soweit. Zehn Jahre nach dem Ende des noch ungezählten Weltkrieges stand ich als Heldengedenkstein, später auch Kriegerdenkmal genannt, auf dem schönsten Platz des noch jungen Gemeinwesens Lehnitz. Als alleiniges militärisches Beiwerk schmückte ein „Eisernes Kreuz“, angebracht über der bronzenen Tafel mit den zehn Namen der im Kriege getöteten Soldaten aus Lehnitz, meinen ansonsten schlichten Granitstein. Den hatte der Steinbildhauer Heinrich Deutsch aus Oranienburg bearbeitet. Viele Lehnitzer Bürger und Kommunalpolitiker waren zur Einweihung auf dem Kaiser-Wilhelm-Platz gekommen.

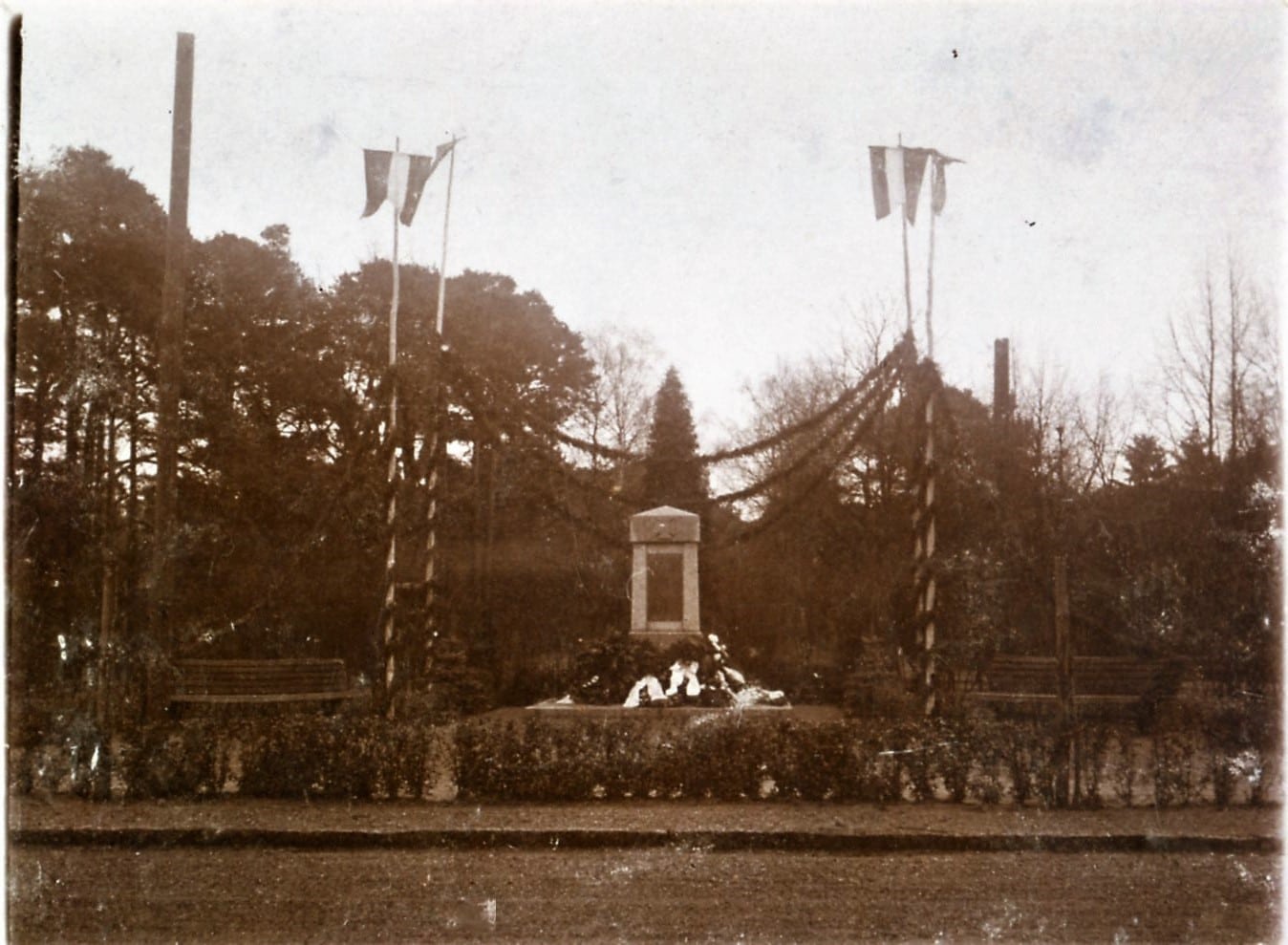

Abb. 1. Einweihung am 2. Dezember 1928

Abb. 1. Einweihung am 2. Dezember 1928

Der besaß seinen Namen von Wilhelm I. – erster Kaiser des 1871 mit Blut und Eisen gegründeten Deutschen Reiches. Ein Kaiser Wilhelm I.-Denkmal stand bereits in der Nähe des Bahnhofs. Auch mein Standort war gut gewählt. An der Kaiser-Wilhelm-Strasse, die den runden Kaiser-Wilhelm-Platz in zwei Hälften teilt, standen die schönsten Villen, Gaststätten luden zum Verweilen ein. Mich umrahmten Lebensbäume und entlang der Strasse grenzte eine niedrige Hecke den Platz ab. Mit der Rückseite in östlicher Richtung stehend, geht hinter mir die Sonne auf; meine Vorderseite wird von der untergehenden Sonne noch einmal in rötlich-warmes, abendliches Licht getaucht.

Über den mit Fahnen und Girlanden geschmückten Platz hing am Tag meiner Einweihung eine feierliche, ernste Stimmung, die von den Anwesenden willig aufgenommen wurde. Die Erinnerungen an die Kriegstoten, die persönlichen Verluste und Entbehrungen waren noch lebendig. Die Legende vom unbesiegten deutschen Soldaten saß tief im Denken vieler Menschen. Dafür sorgten unter anderem die Kriegervereine, von denen einige aus den benachbarten Gemeinden bei meiner Enthüllung ihre Fahnen senkten. Der Oranienburger Männerchor sang dabei das Lied „Eintracht und Liebe“. Von einem Symbol des Dankes und des Vorbilds sprach Landrat Franz Schlemminger (SPD, Niederbarnim 1920 bis 1933) in der Einweihungsrede. Seine Worte klangen mit dem Wunsch aus, dass in Zukunft Kulturvölker sich nicht mit Mordwaffen bekämpfen dürften, sondern Streitigkeiten am Verhandlungstisch lösten. Bürgermeister Richard Becker (Parteilos, 1924 bis 1933) legte für die Gemeinde das Versprechen ab, mich stets in Ehren zu halten. Nach dem Singen des Deutschlandliedes leerte sich der Platz und ich war allein.

Abb. 2. Nach der Kranzniederlegung am Einweihungstag

Abb. 2. Nach der Kranzniederlegung am Einweihungstag

Im Jahreslauf jener Zeit besaß ich nun meine festen Gedenktage, die mit dem Volkstrauertag im Februar/März eröffnet wurden. Er stellte die gefallenen Soldaten des Weltkrieges in den Mittelpunkt seines Gedenkens. Es gab die ungeschriebene Übereinkunft, dass alle im Ort vorhandenen politischen Richtungen, Vereine und die Feuerwehr an den Kranzniederlegungen teilnahmen. Am 1. März 1931 hielten der Bürgermeister und der Führer des Lehnitzer „Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold“, Erich Werst (1935 ermordet), von der SPD die Ansprachen. Erstmalig legten auch Parteimitglieder einen Kranz nieder, die sich in ihren braunen Uniformen besonders martialisch aufführten. Deren Anwesenheit stieß offenbar auf den Widerspruch einiger Lehnitzer. Denn in der Nacht nach dem Volkstrauertag und nach der Kranzniederlegung am Buß- und Bettag entfernten Unbekannte die Kranzschleifen der Nazi-Partei. Jedoch müssen sie in der Minderheit gewesen sein, denn nur zwei Jahre später bestimmten die braunen Parteigänger das gesamte Leben in Lehnitz. Dabei entwickelten sie zu mir ein ganz besonderes Verhältnis.

Abb. 3. Kranzniederlegung der Freiwilligen Feuewehr Lehnitz, 1934

Abb. 3. Kranzniederlegung der Freiwilligen Feuewehr Lehnitz, 1934

Von jetzt an war ich Ziel oder Ausgangspunkt ihrer Kundgebungen und Umzüge im Ort.

Anlässe dafür gab es offenbar genug. Ob am Heldengedenktag (ab 1935), am Geburtstag des „Führers”, am „Tag der nationalen Arbeit“ (1. Mai), am Gedenktag der Nazi-Partei, am Erntedankfest oder am Buß- und Bettag. Dazu gehörten viele braune, dunkelgrüne und schwarze Uniformen, blutrote Fahnen mit dem Hakenkreuz, laute Gesänge und markige Reden. Sie sprachen vom neuen Deutschland, von Pflicht und Ehre, von Opfer- und Heldentum, von Feinden und Heldentod und später – am Ende ihrer Tage – von Endkampf und Sieg. Dabei bevorzugten sie die Dämmerung des Abends und die Dunkelheit der Nacht. Uniformierte Fackelträger, im Halbrund links und rechts neben mir aufgestellt, sowie hohe Feuerschalen beleuchteten gespenstisch das Geschehen. Ein Zeitungsbeitrag über mich, zum 20. Jahrestag des Kriegsausbruches 1914 geschrieben, formulierte mit schwülstigen Sätzen meine neue Sinngebung: “…der lebendige Odem einer neuen Zeit bricht sich an dem harten Stein, verbindet sich mit den Helden, die ihr Höchstes auf dem Altar des Vaterlandes opferten.”

Abb. 4. Nach der Kranzniederlegung am Heldengedenktag 1935

Abb. 4. Nach der Kranzniederlegung am Heldengedenktag 1935

Noch war es nicht soweit. An den Wochenenden gingen in den Sommermonaten Tausende von Sommerfrischlern auf der Kaiser-Wilhelm-Strasse in Richtung Lehnitzsee. Es kam vor, dass sie auf dem Rückweg in bierseliger Stimmung waren oder die freizügigen Badesachen gleich anbehalten hatten. Dann musste schon mal die Polizei eingreifen.

Doch auch andere Menschen kamen nun die Strasse entlang. Uniformierte Aufseher trieben Gruppen ausgemergelter Gestalten in gestreiften, dünnen Anzügen, mit aufgenähten farbigen Dreiecken auf der linken Brustseite, zu ihren Arbeitsorten. Erst halfen sie beim Straßenbau, später schoben sie Loren mit weißem Sand aus der Baugrube eines nicht verwirklichten Krankenhauses, dann bauten sie zwei Siedlungen und zum Schluss schippten sie Bombenkrater zu oder entschärften Blindgänger. Nachhaltig bis heute war ihr Einsatz beim Bau der Schule für die Lehnitzer Kinder 1944/45. Den Schutz der Dunkelheit suchten jene Menschen, die am 9. November 1938 zum Bahnhof hasteten. Sie flüchteten aus dem Lehnitzer “Jüdischen Erholungsheim” vor dem Hass und der Gewalt der Nazis. Wenige Monate später folgten ihnen Soldaten in frischen Uniformen. Sie zogen für die braunen Machthaber in einen neuen Weltkrieg, den man nun als den Zweiten zählte. Einige schauten mit nachdenklichem Gesicht zu mir hinüber – zur Tafel mit den Namen der toten Lehnitzer Soldaten.

Abb. 5. Das „gepflegte“ Aussehen der Diktatur. Postkarte, nach 1933

Abb. 5. Das „gepflegte“ Aussehen der Diktatur. Postkarte, nach 1933

Im März und April 1945 warfen Bombenflugzeuge ihre tödliche Fracht auf Lehnitz. Zu den 18 Opfern gehörten auch Kinder, die gerade von der Schule in Oranienburg nach Hause wollten. Für sie kam der Schulneubau, nur zweihundert Meter hinter mir, zu spät. Nach dem Verstummen der Waffen kamen Soldaten in fremden Uniformen nach Lehnitz. Sie bezogen unweit von meinem Denkmal-Platz an der Kaiser-Wilhelm-Strasse ihr Hauptquartier und kurz darauf entfernten sie das “Eiserne Kreuz” von meinem Stein mit den Worten: “Gitler kaput!” Die Lehnitzer kümmerten sich nicht um ihr Denkmal. Die Sorgen um das tägliche Überleben, die Angst um vermisste Angehörige, aber vielleicht auch das anwachsende Wissen über die Verbrechen in deutschem Namen, hatten ihr Interesse an einem Kriegerdenkmal verdrängt.