„In einem Heim, wie dem Lehnitzer zu sein, ist nicht nur eine leibliche Wohltat…“ Frieda Glücksmann und das Jüdische Erholungsheim Lehnitz. Teil 1

Von Bodo Becker

Anlässlich ihres 75. Geburtstages bezeichnete der erste Direktor des Londoner Leo Baeck Instituts, Robert Weltsch (1891-1982), in einer deutschsprachigen Zeitung in England die Jubilarin Frieda Glücksmann als „Fürstin von Lehnitz“. Als Leiterin des Jüdischen Erholungsheimes Lehnitz hatte Frieda Glücksmann in den Jahren 1934 bis 1938 gemeinsam mit Angestellten und Schülerinnen der angeschlossenen Hauswirtschaftsschule eine Stätte jüdischer Selbstbehauptung inmitten einer feindlichen Umwelt geschaffen, wie man sie sich unter den Bedingungen der antijüdischen Verfolgungspolitik heute nur noch schwer vorstellen kann.

Frieda Glückmanns Weg bis 1933

Geboren wurde Frieda Glücksmann am 25. Juli 1890 in Breslau. Sie besuchte die Höhere Töchterschule und beendete 1906 das Lehrerinnenseminar in Breslau mit dem Kindergärtnerinnen-Diplom. Ab 1912 folgten zwei Studienjahre in Lausanne/Schweiz, die sie mit einem Fremdsprachendiplom in Französisch abschloss. Die junge Frau ging nach Berlin, wo sie von 1915 bis 1916 am Sozialpädagogischen Seminar des Charlottenburger Jugendheimes der Reform- und Sozialpädagogin Anna von Gierke (1874-1943) studierte. Nach dem Abschluß der Examina als Schulpflegerin und Jugendleiterin kehrte sie in ihre Heimatstadt Breslau zurück. Als Dezernentin für Schulkinderfürsorge im Jugendamt der Stadt organisierte sie unter anderem in den Nachkriegsjahren die Verteilung der Quäkerspeisungen an Schulkinder und weitere Fürsorgeprogramme in Schlesien. 1919 schloss sie die Ehe mit dem Kaufmann Erich Glücksmann (sie wurde 1934 geschieden), aus der die Zwillinge Peter und Marianne (1922) und der Sohn Ernst (1925) hervorgingen. Bei den Wahlen des Jahres 1932 erhielten die Nazis im Stadtparlament eine Mehrheit und entließen daraufhin alle jüdischen Angestellten der städtischen Verwaltung. In dieser schwierigen Situation ging Frieda Glücksmann mit ihren Kindern nach Berlin, wo es ihr auf Grund ihrer beruflichen Erfahrungen gelang, Ende 1933 im Auftrag des Jüdischen Frauenbundes (JFB) die Leitung des im Besitz der Jüdischen Gemeinde Berlin befindlichen Jüdischen Erholungsheimes Lehnitz zu übernehmen.

Abb. 1. Frieda Glücksmann mit ihren Kindern in Lehnitz. Alle Bilder Archiv B. Becker

Das Jüdische Genesungsheim Lehnitz bis 1933

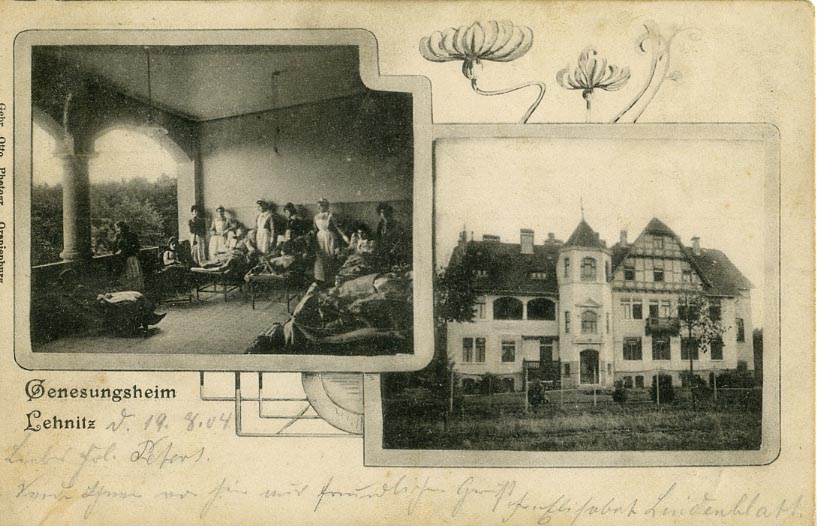

Im Jahre 1899 begründete das jüdische Ehepaar Rosa und Louis Sachs die Stiftung Jüdisches Genesungsheim Lehnitz. Der Berliner Unternehmer Sachs und seine Frau gehörten zu jenen wohlhabenden Berliner Juden, die auf vielfältige Weise die jüdische Sozialarbeit förderten. Sie ließen in wenigen Monaten bis Mai 1900 in der damaligen Viktoriastraße (heute Magnus-Hirschfeld-Straße) von dem Gemeindebaumeister Johann Hoeninger (1850-1913) das großzügige Gebäude im traditionellen Landhausstil mit Jugendstilelementen errichten. Der Zeitpunkt des Bauvorhabens war günstig gewählt, denn im nördlichen Teil der entstehenden Villenkolonie ließ eine Terraingesellschaft Wasser- und Stromleitungen verlegen, an denen das neue Haus sogleich mit angeschlossen wurde. Eigentümer des Hauses und Träger der Einrichtung war der Verein Jüdisches Genesungsheim Berlin e.V. mit einem Stiftungskapital von 88.500 RM. Im wald- und wasserreichen Norden, vor den Toren der expandierenden Reichshauptstadt, sollte er mittellosen jüdischen Frauen und Kindern Erholung ermöglichen. Bereits im Eröffnungsmonat Mai war über die Hälfte der 60 Betten des Hauses belegt, berichtete das Niederbarnimer Kreisblatt am 16. Mai 1900 seinen Lesern. Die Leitung der Einrichtung hatten Frauen – genannt Oberinnen – inne. Der Berliner Vorortverkehr machte das Genesungsheim schnell erreichbar. Wald und Lehnitzsee luden zu Spaziergängen ein; auf den rückseitigen Balkonen des Hauses konnten die Gäste Sonnenbäder genießen. Die Belegung und Bezahlung erfolgten in den 1920er Jahren durch das Wohlfahrtsamt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, das nun neben dem Verein als Träger fungierte. Spätestens 1929 übereigneten die Eheleute Sachs das Haus und die Einrichtung der Jüdischen Gemeinde Berlin. Die Aufnahme von Gästen beschränkte sich bis 1933 auf die Dauer von vier Monaten im Sommer. Außerhalb dieser Zeiten wurde das Haus nur sporadisch von jüdischen Organisationen genutzt. In dankbarer Erinnerung an den Stifter errichtete man eine Büste von Louis Sachs vor dem Haus. Nazistischer Vandalismus zerstörte sie 1938.

Abb. 2. Postkarte von 1904

Das Jüdische Erholungsheim Lehnitz

Die nationalsozialistische Machtübernahme stellte die jüdische Bevölkerung in eine völlig neue, bisher noch nie da gewesene Situation. Fortschreitende Entrechtung, soziale und berufliche Diskriminierung, kulturelle Ausgrenzung veranlassten viele Juden, Deutschland zu verlassen. Der Rückgang der jüdischen Bevölkerung wurde von einem Überalterungs- und Verarmungsprozess begleitet. In den Jahren zwischen 1933 und 1938 erlangten daher die Organisationen und Einrichtungen jüdischer Selbsthilfe eine überragende Bedeutung für den Überlebens- und Selbstbehauptungskampf der deutschen Juden. Es war Bertha Falkenberg (1876-1946), die Vorsitzende des Berliner Verbandes des JFB, die die Verantwortlichen innerhalb der Jüdischen Gemeinde davon überzeugte, das Lehnitzer Haus nach Reparaturen und Umbauten das ganze Jahr hindurch unter der Verwaltung des JFB für die Sozial- und Bildungsarbeit zu nutzen. Als das Heim am 24. Juni 1934 in Anwesenheit vieler Gäste vom Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde, Heinrich Stahl (1868-1942), und Bertha Falkenberg feierlich eröffnet wurde, hatte Frieda Glücksmann die Leitung bereits seit mehr als einem halben Jahr inne. Vom ersten Tag an führte sie das Haus mit anerkannter Autorität, scheinbar unerschöpflicher Energie, Improvisationsgeist und Durchsetzungsvermögen. Dank ihrer konzeptionellen, organisatorischen und geschäftlichen Fähigkeiten gelang es in den folgenden Jahren nicht nur, die notwendigen materiellen Bedingungen zu sichern und zu verbessern, sondern darüber hinaus, die Tätigkeitsfelder zu einer Gesamtkonzeption für die Einrichtung zu verknüpfen. Wenn man berücksichtigt, dass von den etwa 50 im Jahre 1932 existierenden Erholungs- und Fürsorgeheimen bis 1935 die Hälfte aus wirtschaftlichen und politischen Gründen geschlossen werden musste, wird die herausragende Leistung von Frieda Glücksmann und allen Beteiligten für die jüdische Sozial- und Bildungsarbeit deutlich. Entsprechend den akuten Erfordernissen wurde die Lehnitzer Einrichtung auf vier Säulen gestellt: Erholungsheim – Kinderheim – Hauswirtschaftsschule – Tagungszentrum.

Abb. 3. Postkarte nach 1933 mit der Büste gegenüber der Eingangstür

Das Erholungsheim

Erholung in Lehnitz bekam für die Gäste nach 1933 schlagartig eine existenzielle Bedeutung. Dabei spielte die finanzielle Situation der Erholungsbedürftigen für die Notwendigkeit des Aufenthalts nur eine untergeordnete Rolle, denn die Verfolgungspolitik traf alle deutschen Juden gleichermaßen. Das Übernachtungsangebot wurde von 50 (1934) auf 146 Betten erweitert. Mit Hilfe von Spenden und einem Darlehen der Jüdischen Gemeinde konnte das Ausstattungsniveau beträchtlich erhöht werden. In den Jahren 1935 bis 1937 tätigte man darüber hinaus Neuanschaffungen im Wert von 21.500 RM. Ein Auto wurde gekauft, 50 Sitzplätze im Garten geschaffen und durch Umbau eine Liegehalle mit Liegestühlen eingerichtet. Neben den selbstzahlenden Erholungsgästen hielt sich auch eine große Anzahl unterstützter Gäste (1937 nahezu 50% der Übernachtungen) auf. Bis 1938 stieg die Anzahl der Erholungssuchenden, die eine umfassende Betreuung, bessere Verpflegung und besondere Diäten benötigen, immer mehr an. So erhöhte sich die Zahl der Übernachtungen von 1935 bis 1937 um fast 40% auf 25829 (einschließlich der Praktikantinnen). Auch die im Ort möbliert wohnenden jüdischen Gäste nahmen an der Verpflegung und am Leben im Erholungsheim teil. Die Größe und das umfangreiche Leistungsangebot machten die Einrichtung zu einem nicht unbedeutenden wirtschaftlichen Faktor für die ortsansässigen Handwerker und Gewerbetreibenden, wie Frieda Glücksmann in einem Schreiben 1935 an den Amtsvorsteher in Birkenwerder nachwies. Die zwölf Angestellten des Hauses bemühten sich, nur ein Minimum an Raum und Kosten für sich zu beanspruchen. Für die Menschen, die im Alltag unter dem ständigen seelischen Druck von Anfeindungen und Demütigungen leben mussten, war der Aufenthalt in Lehnitz trotz aller Schikanen und Bedrängnisse von außen ein Ort der Zuflucht, Erholung und Selbstbesinnung. Gäste, Angestellte und Schülerinnen prägten den besonderen „Lehnitzer Geist“ der Gemeinschaft. Aus dem Brief eines Gastes an die Leiterin: „In einem Heim, wie dem Lehnitzer zu sein, ist nicht nur eine leibliche Wohltat, die man von Ihnen empfängt, vielmehr noch hat für mich (und für mich ‚Alten’ noch mehr als für die Jugend) bedeutet, eine Atmosphäre zu spüren und an ihr teilzuhaben, die man allen ähnlichen jüdischen Unternehmungen wünschen möchte. Sie haben da aus einem großen Haus ein großartiges Heim gemacht.“

Abb. 4. Nachmittagsruhe, links Frieda Glücksmann

Das Kinderheim

Ständig waren 20 bis 30 Kinder – in den Ferien bis zu 70 – Gäste des Hauses. Das Kinderheim erfüllte die wichtige Aufgabe, den Kindern für eine gewisse Zeit Erholung, Ruhe und Geborgenheit zu geben. Fehlende Spielkameraden, für sie verschlossene Sport- und Spielplätze, Kränkungen in der Schule machten ihnen das Leben zusätzlich schwer. Die Angestellten waren daher bestrebt, solch eine Atmosphäre im Haus zu schaffen, die es den Kindern ermöglichte, für die Zeit ihres Aufenthaltes die feindliche Umwelt zu vergessen. Ein Zimmer des Kinderheimes hieß “Die bunte Zehn”, weil es besonders originell ausgestattet war: Bunte Vorhänge und Decken, für großen Andrang noch Klappbetten, die Tische lagerten oben auf Regalen, so dass man sie herunter nehmen musste, wenn sie gebraucht wurden. Die nationalsozialistische Schulpolitik strebte eine vollständige Ausgrenzung der jüdischen Schüler aus dem öffentlichen Schulsystem an. Nicht für alle Schüler konnte sofort ein Platz in einer jüdischen Schule zur Verfügung gestellt werden. Manche Kinder blieben darum länger und bekamen im Heim den notwendigen Unterricht.

Abb. 5. Auch die Kinder brauchen Erholung

Kulturelles und religiöses Leben

Immer mehr an Bedeutung gewann die Pflege des jüdischen Brauchtums, der jüdischen Religion und Kultur. Viele Kinder und Jugendliche waren sich ihrer jüdischen Identität nur oberflächlich bewusst. Das jüdische Chanukkah-Fest fand für die Kinder des Hauses zum ersten Mal im Dezember 1935 statt. Bei der Vorbereitung und Durchführung waren die Schülerinnen der Hauswirtschaftsschule verantwortlich beteiligt. Ein Bericht vermittelt uns ein eindrucksvolles Bild: “Die Gestaltung des Abends war von dem Gedanken getragen, den Kindern, nachdem sie bereits sieben Festtage mit den verschiedensten Feiern hinter sich hatten, keine übliche Chanukkahfeier mehr zu bieten. Gemeinsamer Gesang, eine kurze Unterhaltung mit den Kindern über den dem Chanukkahfest zugrunde liegenden Ernst des jüdischen Schicksals, ein Märchenspiel der Schülerinnen war das von uns festgesetzte Programm, und der Rest des Abends wurde von Spielen und Singen ausgefüllt.”

Abb. 6. Gottesdienst in der Synagoge

Von herausragender Bedeutung für die gläubigen Gäste des Hauses war die Möglichkeit des Gottesdienstes. Es gehört daher zu den Einmaligkeiten jüdischen Lebens in Deutschland nach 1933, dass aus einem ehemaligen Kohlenkeller 1935 eine Synagoge entstehen konnte. Die im Februar 1935 von der Bauabteilung der Jüdischen Gemeinde erstellte Bauzeichnung wurde am 12. März vom Kreisbaupolizeiamt Niederbarnim geprüft und genehmigt. Danach beherbergte die zweigeteilte, ca. 52 qm große Synagoge einen Raum mit dem Betpult-Podium und einen Raum mit losem Gestühl für 50 Gottesdienstteilnehmer. An Festtagen versammelten sich hier jedoch bis zu 140 Gläubige. Ein Kinderbrief an die Eltern erzählt über das religiöse Leben: „Der Freitag-Abend war enorm. Erst dachte ich, es ist eine Hochzeit, so schön sah es aus. Und alle waren so still und so froh. In der Synagoge ist es auch ganz anders als in der Prinzregentenstrasse, niemand preist den lieben Gott und lobt ihn. Erwin (gemeint ist Erwin Zimet,1912-1989) preist überhaupt nicht, er erzählt eine Geschichte und an die Geschichte denkt man noch bis das Essen kommt. Wir essen das Essen und dann setzen wir uns auf die Treppe, die ist furchtbar sauber. Erwin sitzt in der Mitte, wir sitzen oben und unten, dann singt das ganze Haus, es ist keine Gehtreppe, es ist eine singende Treppe.“

Abb. 7. Die „singende Treppe“. Inmitten der Hausrabbiner Erwin Zimet mit Geige

Auch die nicht im Haus wohnenden jüdischen Bürger aus Lehnitz nutzten die Möglichkeit des Gottesdienstes. Um nicht als Besucher des Hauses gesehen zu werden, betraten sie das Grundstück durch eine kleine Gartentür von hinten.

Zum alltäglichen Ernst der Arbeit und des Lernens gesellten sich gemeinsames Musizieren und Tanzen sowie oft auch eine ausgelassene Fröhlichkeit. Die Schülerinnen der Hauswirtschaftsschule trugen mit viel Einfallsreichtum und Originalität zum geselligen Leben des Hauses bei. Geburtstage, Jubiläen und Abschiedsfeiern waren Anlässe des Beisammenseins mit selbstgedichteten Liedern, Gedichten und Vorträgen. Dabei persiflierten sie nicht nur die strenge Hausordnung, Lehrerinnen- und Lehrerpersönlichkeiten oder den hauswirtschaftlichen Alltag, sondern auch die „Fürstin“, was deren Autorität keinen Abbruch tat. Das Verhältnis zur „Frau Oberin“ und „Chefin-Mutter“ war von Anerkennung und Zuneigungen geprägt, wie man vielen Texten und Briefen entnehmen kann.

Abb. 8. Fröhliche Mädchen: Hauswirtschaftsschülerinnen

Die Hauswirtschaftsschule

Schulentlassene Mädchen hatten es besonders schwer, einen Ausbildungsplatz zu finden. Betriebliche Berufsbildung, Höhere Schulen und Universitäten blieben ihnen verschlossen. In einem einjährigen Lehrgang, der mit einem Hausexamen abschloss, bot die Lehnitzer Einrichtung ab 1935 ein qualifiziertes Lernprogramm an, das die Aneignung von hauswirtschaftlichem Wissen und theoretischem Unterricht miteinander verband. Im Gegensatz zu anderen Schulen, wo die hauswirtschaftliche Tätigkeit oft künstlich geschaffen werden musste, sorgten die vier Standbeine für eine praxisnahe Ausbildung im laufenden Betrieb. Konzeptionell entsprach das den reformpädagogischen Auffassungen von Frieda Glücksmann über eine ganzheitliche Erziehung und Ausbildung. Bis zu 40 Teilnehmerinnen konnten den Lehrgang absolvieren. Das angeeignete Wissen sollte als Grundlage für eine mögliche spätere soziale und pädagogische Berufsausbildung dienen, denn die Auswanderung von ausgebildeten Sozial- und Fürsorgepersonal machte einen verstärkten Nachwuchs notwendig. Die ideelle Zielstellung der Lehrgänge ging jedoch über die eigentliche Hauswirtschaft hinaus. Angesichts der nationalsozialistischen Terrorpolitik stand die theoretische und praktische Vorbereitung auf eine mögliche Emigration – in erster Linie nach Palästina – mit im Vordergrund. Dafür sollte die Ausbildung “die disziplinierte Erziehung von jüdischen Mädchen in einer jüdischen Gemeinschaft für die jüdische Arbeit“ sein. Der theoretische Unterricht entsprach inhaltlich dem Lehrplan der von der ‚Reichsvertretung der Juden in Deutschland’ geplanten Aufbauklassen. Vermittelt wurden unter anderem neben Nahrungsmittellehre, Haushaltskunde, Gesundheitslehre und Musik auch Englisch, Hebräisch, Judentumskunde, jüdische und allgemeine Geschichte sowie deutsche Literatur. Bemerkenswert der Unterricht in deutscher Literatur.

Abb. 9. Auch das Eindecken will gelernt sein

Er war zugleich Widerstand jüdischer Bildungsarbeit gegen die Bemühungen der nationalsozialistischen Politik, das jüdische Element aus der deutschen Kultur zu verdrängen bzw. totzuschweigen. Im November 1937 schrieb Frieda Glücksmann in einem ihrer Rundbriefe an die Eltern von Schülerinnen: „Der Wechsel von Praxis und Theorie, wie er bei uns durchgeführt wird, erscheint mir sinnvoll. Die Erfahrungen sind gut, die Mädels sind trotz der körperlichen intensiven Arbeit an Sprachstunden, an jüdischer Geschichte und an deutscher Literatur sehr interessiert; sie haben in einer relativ kurzen Zeit Kabale und Liebe, Kätchen von Heilbronn und Nathan der Weise gelesen und besprochen.“ Besuche der Berliner Museen und kunsthistorische Vorträge ergänzten die kulturelle Bildung. Das notwendige Interesse, sich mit aktuellen politischen Fragen zu beschäftigen, sollte mit sonntäglichen „Zeitungslesestunden“ angeregt werden. Problemkreise, die sich aus den Beiträgen ergaben, wurden diskutiert und erläutert. Über den praktischen und theoretischen Nutzen hinaus gab die Hauswirtschaftsschule den Schülerinnen neuen Lebensmut und ein gestärktes Selbstbewusstsein. Zurückgekehrt in den ihnen feindlichen Alltag, suchten viele der Absolventinnen auch weiterhin Kontakt, Rat und Hilfe bei Frieda Glücksmann. Aus einem Brief: „Ich weiß sie werden mir helfen. Ich sitze ganz allein in unserem großen Haus und kann nie auf die Strasse. Ich denke sehr viel an Lehnitz, manchmal kommt es mir unwirklich vor, dass es einmal so schön war. Bitte holen Sie mich heraus. Ich mache jede Arbeit, ich will nur wieder einmal frei atmen können.“ Mit Rundbriefen über das Leben im Heim hielt Frieda Glücksmann ihrerseits die Beziehungen zu ehemaligen Schülerinnen aufrecht.

Abb. 10. Musizieren in der Freizeit