Lehnitzer Geschichten:

Teil 1. Zurück in die vorindustrielle Zeit.

Von Bodo Becker

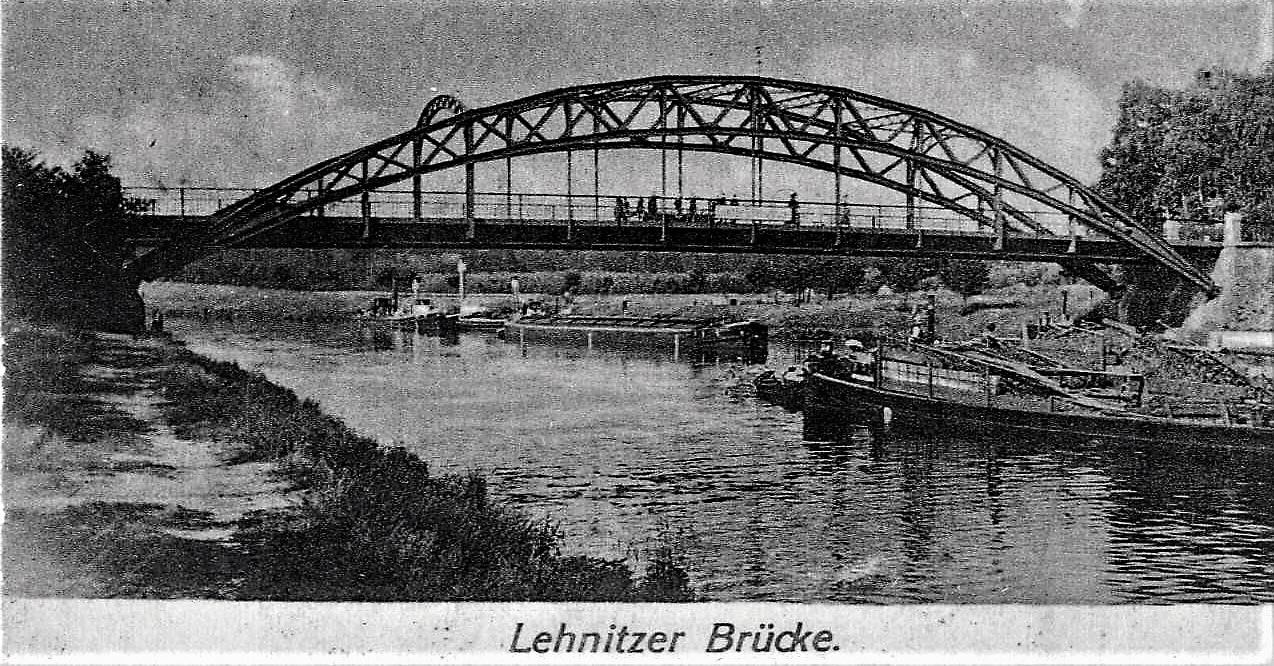

Für die Verwirklichung einer direkten Anbindung der Industriemetropole Berlin an den Ostseehafen Stettin entstand bis 1912 in unserer Region der Großschifffahrtsweg Berlin-Stettin (später Hohenzollernkanal, heute als Oder-Havel-Wasserstraße bezeichnet). Der Realisierung dieses bedeutenden Verkehrsprojektes fiel das kanalisierte Lehnitzfließ mit seiner idyllischen Holzbrücke zum Opfer. Nach der Oranienburger Schlossbrücke verschwand damit ein letztes Zeugnis vorindustrieller Verkehrsbauwerke. Der neue Übergang bekam den Namen „Lehnitzer Brücke“ und entsprach mit seinen elegant geschwungenen Stahlbögen den technischen Anforderungen des motorisierten Straßen- und Schifffahrtsverkehrs. Am 15. Juni 1911 konnte man im Oranienburger Generalanzeiger lesen: „Die Brücke über den Großschifffahrtsweg im Zuge der Lehnitzstraße ist, nachdem die Belastungsprobe sehr günstig verlaufen ist, gestern dem Verkehr übergeben worden.“

Ansichtskarte, kurz nach der Fertigstellung. Archiv Becker

Ansichtskarte, kurz nach der Fertigstellung. Archiv Becker

Noch nicht einmal vier Jahrzehnte konnte die Brücke ihre Funktion erfüllen. Mit dem anbrechenden Jahr 1945 zogen scheinbar endlose Flüchtlings-Trecks aus dem Norden über die Brücke in Richtung Berlin. Tag und Nacht hörten die in der Nähe wohnenden Lehnitzer das Wagenrollen und das Klopfen der Pferdehufe. Die heranrückende Front bedeutete das baldige Ende für unsere Brücke. Sie war für kurze Zeit ein „Grenzübergang“ geworden. Ein

Sprengkommando der Waffen-SS versenkte sie und die in ihrer Nähe liegende Bahnbrücke mit einer gewaltigen Detonation vor der nahenden Roten Armee im Kanal.

Foto: Blick Richtung Oranienburg. Archiv Becker

Foto: Blick Richtung Oranienburg. Archiv Becker

Die sinnlose Zerstörung der Brücken hielt die Rote Armee nicht auf. Für die Lehnitzer Bevölkerung hatte der unterbrochene Übergang jedoch folgenschwere Konsequenzen, die länger als ein Jahrzehnt andauern sollten. Zunächst errichteten Soldaten der Roten Armee für den militärischen Nachschub eine Notbrücke aus Balken. Mit dem Weggang ihrer Bewacher verschwand stückweise auch sie, denn das Holz war wertvolles Reparaturmaterial für die vielen beschädigten Wohnhäuser. „Es ist beobachtet worden, dass Kinder Boote von der Notbrücke entfernt haben, sowie Taue, Seile und sonstige Werkzeuge entnommen haben.“ (Aus einer „Warnung an die Eltern“ des kommissarischen Gemeinderats vom 14. Mai 1945)

In Anbetracht der katastrophalen Ernährungslage und der dringenden medizinischen Versorgung von Typhuskranken, wurde der Gemeindeverwaltung eindringlich bewusst, dass eine schnelle Lösung gefunden werden musste. Für 1.000 Mark kaufte sie von einem Schiffer einen Kahn und organisierte einen provisorischen Personenfährverkehr mit zunächst drei Fährmännern. Walter Brüssow war der bekannteste von ihnen. Auch hier sollte sich die alte Erfahrung bewahrheiten, dass Provisorien am dauerhaftesten sind. Er und drei weitere Fährmänner stehen für ein Provisorium, das im April 1946 aus einem Schifferkahn als Personenfähre aus der Not geboren war. Bei täglichen Fährzeiten von 5.00 Uhr bis 22.00 Uhr vollzog sich darauf der gesamte Personenverkehr von und nach Oranienburg. Lehnitzer Werktätige oder Schüler füllten dabei regelmäßig den gesamten Kahn. Nicht selten nahmen Krankenbahren auf zwei Rädern mit Schwerkranken oder Särge den kürzesten Weg über das Wasser. Häufige Stromsperren bei Dunkelheit machten das Übersetzen zusätzlich gefährlich, denn die Anlegestege sah man nur schemenhaft. Eine an der Fähre angebrachte Petroleumlampe spendete dann ein bescheidenes Licht. So kam es vor, dass die Passagiere mit falschen Münzen bezahlten. Brüssow brachte es bis zum Ende des Fährbetriebes auf 121 ausländische Münzen.

Foto: Warten auf die Fähre, um 1955. Im Hintergrund die Eisenbahnbrücke. Archiv B. Becker

Als „besonderer Gast“ stellte sich ein Oranienburger Dachdecker heraus. Der fuhr nach Feierabend regelmäßig mit dem Fahrrad zur Lehnitzer Gaststätte am Gutsplatz oder zur Mausebude am Bahnhof. Reichlich alkoholisiert setzte er dann mit der letzten Fähre nach Oranienburg zurück. Hier fiel er einmal beim Aussteigen ins Wasser und drohte zu Ertrinken, wenn ihn der Fährmann nicht an Land gezogen hätte. Dort schlief er bis zum Morgen seinen Rausch aus. Zusätzliche Arbeit brachten die Wintermonate. Dann mussten die Fährmänner die Fahrrinne eisfrei halten. Mitte Dezember 1949 konnte mit der neuen Eisenbahnbrücke auch der S-Bahn-Verkehr bis Oranienburg wieder aufgenommen werden. Für den Fahrzeugverkehr gab es in dieser Zeit nach Lehnitz nur eine ausgebaute Straße – die Summter Chaussee. Alle anderen Straßen in Richtung Borgsdorf bzw. zur heutigen B 273 befanden sich im Zustand von unbefestigten Forststraßen. Die Versorgung der Lehnitzer Bevölkerung musste sich aber in erster Linie über diese beiden Straßen vollziehen. Sie befanden sich angesichts des anwachsenden Versorgungsverkehrs nach kurzer Zeit in einem Zustand, der eine ständige Ursache für Achsen- und Federbrüche darstellte. Hinzu kam die Existenz des Tbc- und Infektionskrankenhauses (ehemaliges „Jüdisches Erholungsheim Lehnitz“) am Ortsausgang im Norden. Der Transport der Patienten über die holprigen Straßen stellte eine zusätzliche Belastung für die oftmals Schwerkranken dar. Angesicht dieser Situation nahm der Unmut der Lehnitzer Bevölkerung über die untragbaren Zustände immer mehr zu.

Foto: Fahrt mit der Personenfähre Richtung Lehnitz, vor 1950. Archiv Becker

Foto: Fahrt mit der Personenfähre Richtung Lehnitz, vor 1950. Archiv Becker