Der lange Weg der Eingemeindung. Teil 1. Erfolglose Eingemeindungsversuche von Lehnitz

Von Bodo Becker

Der diesjährige Oranienburger Stadtempfang galt dem 20. Jubiläum der Gemeindegebietsreform, die am 1. Januar 2003 in Kraft getreten war. Für die Gemeinde Lehnitz hatte damit eine gerade 81 Jahre dauernde kommunale Selbstverwaltung ihr Ende gefunden. In diesem Zeitraum war es zu drei erfolglosen Eingemeindungsversuchen gekommen. Diese unterschieden sich in ihren Zielen und Akteuren gravierend.

Der erste gescheiterte Versuch kam über die Überlegungsphase nicht hinaus. Mit Genehmigung des Preußischen Staatsministeriums vom 1. Juli 1922 war der dem Amt Birkenwerder zugehörige Gutsbezirk Lehnitz in eine Landgemeinde gleichen Namens umgewandelt worden.

Abb. 1. Ansichtskarte: Uferpromenade mit Vorstadtvilla, gelaufen 1920. Archiv B. Becker

Doch schon drohte der jungen Gemeinde Gefahr vom größeren Nachbarn jenseits des Lehnitzsees. Nur wenige Tage später, am 11. Juli, berichtete der Briesetal-Bote über eine Stadtverordnetenversammlung in Oranienburg. Unter der Überschrift „Zur Frage der Landbürgermeistereien“ wurden die Leser über einen Kommissionsvorschlag informiert, nach dem Teile des Gutsbezirks Oranienburg-Forst und die Gemeinde Lehnitz eingemeindet werden sollten. Der Magistrat schloss sich dem Vorschlag mit Ausnahme von Lehnitz an – hier sah man zu viele kommunalpolitische Probleme. An die Lehnitzer gerichtet fuhr der Berichterstatter darum fort: „…kann es Lehnitz jetzt noch schwer fallen, sich die Rolle des Stiefkinds auszumachen, wenn es erst mal eingemeindet ist, nach dem man ihm schon jetzt amtlich attestiert hat: Du bringst uns ja keine wirtschaftlichen Vorteile!“

Abb. 2. Ansichtskarte Nordgelände, um 1935. Archiv B. Becker

Diese Erfahrung muss sich bei den Lehnitzern verfestigt haben, denn nahezu 14 Jahre später wehrten sie sich vehement gegen Eingemeindungsbestreben von Seiten des Landkreises Niederbarnim. Der von den örtlichen Nazis 1933 ins Amt gebrachte Bürgermeister hatte die bis dahin erfolgreiche kommunale Entwicklung der Gemeinde nach weniger als zwei Jahren zunichte gemacht. Zum Ende des Jahre 1935 deckte eine Kassenrevision Unterschlagungen des Bürgermeisters auf, der daraufhin von seinem Amt abgesetzt wird. Das war nicht nur eine herbe kommunalpolitische Niederlage für die NSDAP im Ort, sondern ließ neuerliche Eingemeindungsüberlegungen aufkommen. Auf einer Besprechung Anfang 1936 im Landratsamt in Berlin analysierten der kommissarische Lehnitzer Bürgermeister, der Oranienburger Bürgermeister und Vertreter des Landkreises die Lehnitzer Situation: Kein amtierender Bürgermeister; 56.000 Reichsmark (RM) kurzfristige Schulden stehen 66.000 RM Steuer- und Straßengeldforderungen der Gemeinde gegenüber; ausstehende Schulgeldforderungen der Stadt Oranienburg könnten durch vorzeitige Zahlungen aus einem Grundstücksverkauf (4000 RM) beglichen werden; Frage der Errichtung eines Schulgebäudes. Die Vertreter Oranienburgs und des Landkreises thematisierten eine mögliche Eingemeindung nach Oranienburg. Nach einer erneuten Rücksprache mit dem Landrat formulierte der Gemeinderat Mitte Februar einen schriftlichen Einspruch (!) gegen die Pläne und stellte darin die ablehnende Haltung („die Volksmeinung ist gegen Eingemeindung“, hielt der Schreiber des Protokollbuches fest) der Lehnitzer Einwohner heraus. Im März schien die Angelegenheit zu Gunsten von Lehnitz vom Tisch gewesen zu sein, denn auf der Sitzung des Gemeinderates erhielten die neuernannten Gemeinderäte ihre Anstellungsurkunden.

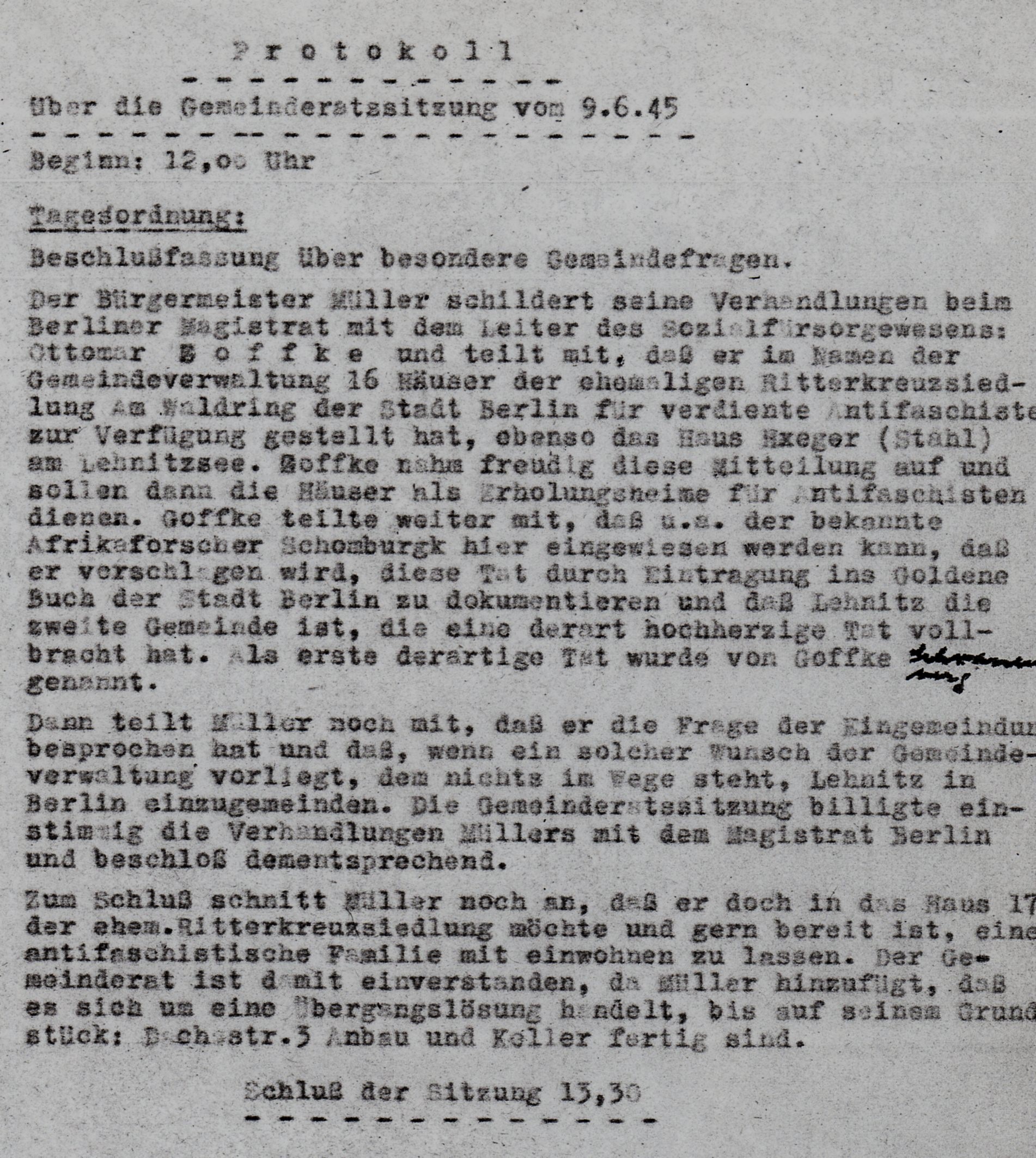

Kommen wir zum letzten Eingemeindungs – besser Anschlussversuch. Es waren wohl die materielle Not, die eintreffenden Flüchtlinge und die Lehnitzer Wohnungslosen, die den vom russischen Kommandanten eingesetzten Lehnitzer Bürgermeister, Richard Müller, Anfang Juni 1945 veranlasst, in Verhandlungen mit dem Leiter, Ottomar Geschke, des am 6. Juni gegründeten Hauptausschuss Opfer des Faschismus (im Folgenden Hauptausschuss OdF) des Magistrats von Groß-Berlin zu treten. (Vgl. Abb. 4. Im Protokoll fälschlicher Weise mit „Goffke“ aufgeführt) Geschke amtierte vom 19. Mai 1945 bis zum 8. Januar 1947 als Stadtrat für Sozialfürsorge. Wie es zu dieser Kontaktaufnahme gekommen war, kann man heute nicht mehr eindeutig nachvollziehen. Dem Hauptausschuss OdF oblag unter anderem die gesundheitliche Betreuung der aus den Zuchthäusern und Konzentrationslagern Zurückgekehrten und ihren Angehörigen.

Abb. 3. Häuser der Waldsiedlung nach der Fertigstellung. Archiv B. Becker

Dazu richtete man im Raum Berlin und nahen Umgebung so genannte OdF-Heime ein, bei denen es sich in der Regel um enteignete Immobilien von nationalsozialistischen Organisationen oder Funktionsträgern handelte. Die Lehnitzer Ritterkreuzsiedlung (heute Waldsiedlung), 1941 bis 1943 im Auftrag der Versuchsstelle für Höhenflüge der Luftwaffe entstanden, bot sich dafür hervorragend an. Für die Errichtung der 20 Siedlungshäuser hatte man Klinkersteine aus der SS-eigenen Deutsche Erd- und Steinwerke G.m.b.H. (Klinkerwerk Oranienburg) bezogen und Häftlinge aus dem nahen Konzentrationslager Sachsenhausen als Arbeitskräfte eingesetzt. Die Bewohner der Häuser, hoch dekorierte Testpiloten der Luftwaffe mit ihren Familien, waren beim Herannahen der Front geflohen. Am 22. April kamen Soldaten der Roten Armee und wenige Tage später konstituierte sich ein neuer Gemeinderat.

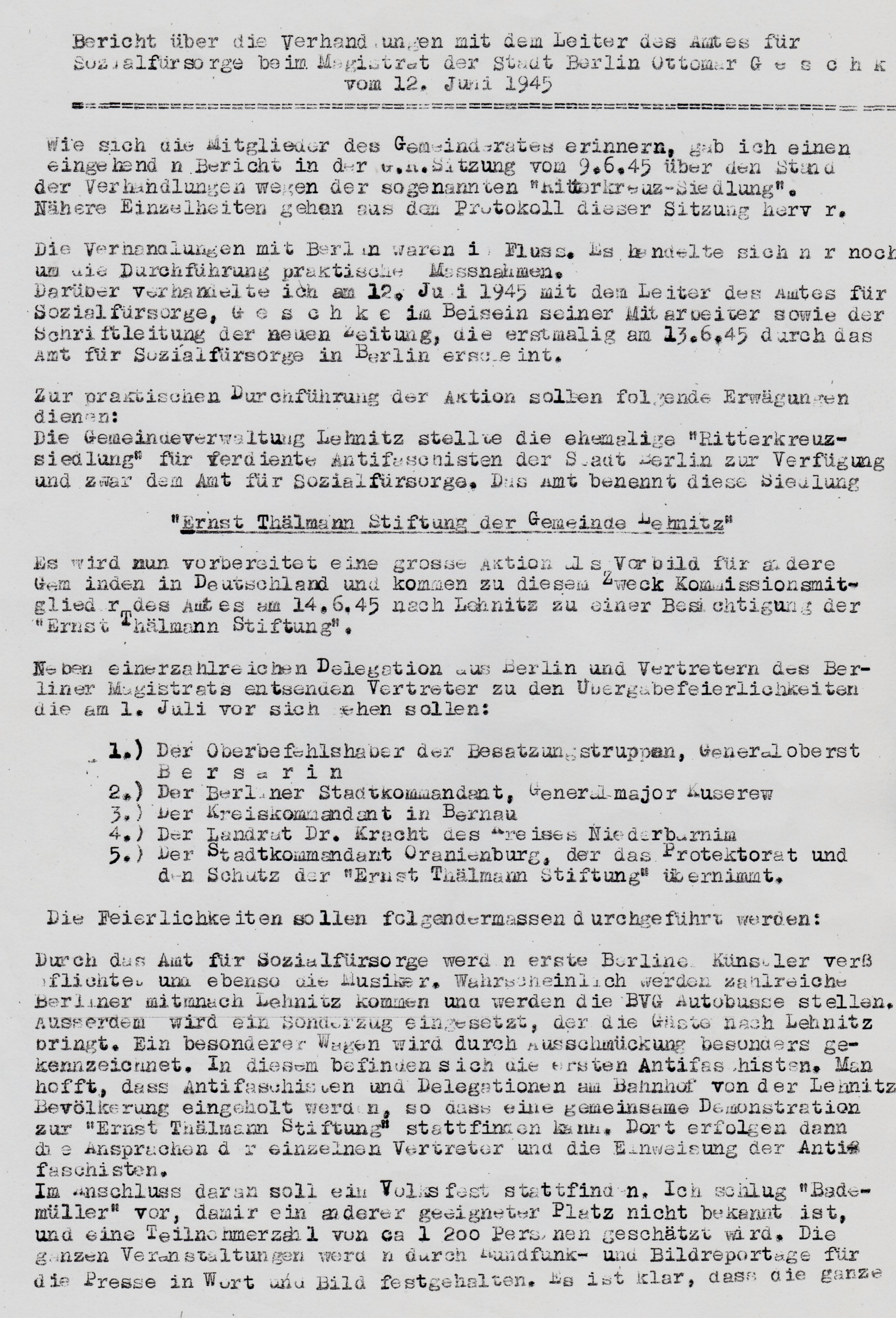

Abb. 4. Kopie: Protokoll… vom 9.6.45. Kreisarchiv Oberhavel

Der beschloss am 16. Mai die Enteignung der Ritterkreuzsiedlung und weiterer leer stehender Häuser von Nazifunktionären. Im Ergebnis der oben angezeigten Verhandlungen vom 6. Juni mit Geschke stellte der Lehnitzer Bürgermeister 16 Häuser als Erholungsheime für Antifaschisten zur Verfügung. Im Gegenzug kündigte Geschke seinen Vorschlag an, die Gemeinde Lehnitz in Würdigung ihrer antifaschistischen Aktivitäten im Goldenen Buch der Stadt Berlin zu verewigen. Eine weitere Unterstützung des Berliner Verhandlungspartners war dem Lehnitzer Bürgermeister jedoch viel wichtiger. Danach würde einer Eingemeindung der Gemeinde nach Berlin, wenn es die Einwohner befürworteten, nichts im Wege stehen. Dass mögliches Wunschdenken von Müller seine Darstellung der Aussage von Geschke bestimmte, muss man wohl vermuten. Denn die nachfolgenden Aktivitäten zeigten jedenfalls eine auffallende Diskrepanz zwischen den politischen Wünschen der Beteiligten und deren Verwirklichung. Bei einem Treffen am 12. Juni planten die beiden Verhandlungsführer die konkreten Maßnahmen und Termine. Danach benannte das Berliner Amt für Sozialfürsorge die Einrichtung Ernst Thälmann Stiftung der Gemeinde Lehnitz. Die Übergabe setzten sie für den 1. Juli im Rahmen einer großen Feier unter der Beteiligung politischer Prominenz von sowjetischer und deutscher Seite fest. Man dachte unter anderem an den ersten sowjetischen Stadtkommandant von Berlin, Nikolaj Bersarin (im Bericht fälschlicherweise als Oberbefehlshaber der Besatzungstruppen bezeichnet), an Dr. Karl Kracht als Landrat des Kreises Niederbarnim, an den sowjetischen Kreiskommandant in Bernau und an den Stadtkommandant von Oranienburg, unter dessen Schutz die Ernst Thälmann Stiftung stehen sollte. Das Amt für Sozialfürsorge wollte Künstler und Musiker sowie zahlreiche geladene Berliner mit Bussen der BVG und einem Sonderzug (!) nach Lehnitz transportieren. In einem besonders geschmückten Wagen des Sonderzuges sollten die ersten zur Erholung kommenden Antifaschisten am Lehnitzer Bahnhof von der einheimischen Bevölkerung begrüßt und mit einer „gemeinsamen Demonstration zur Ernst Thälmann Stiftung“ geleitet werden. Für das sich anschließende Volksfest schlug R. Müller die damalige Gaststätte Bade-Müller an der heutigen Friedrich-Wolf-Straße vor, weil nach seiner Meinung nur sie in der Lage sei, die ca. 1200 Teilnehmer aufzunehmen. Rundfunk- und Bildreporter würden die ganze Veranstaltung begleiten, denn es war klar, „dass die ganze Aktion politisch aufgezogen [würde]“. Abschließend formulierte R. Müller in seinem Bericht: „Die Stadt Berlin übernimmt durch den Verwaltungsbezirk Pankow für die Gemeinde Lehnitz die Patenschaft und wird Lehnitz durch diesen Bezirk kulturell und sozial betreuen. Die Ernst Thälmann Stiftung soll Erholungszwecken dienen und wird von Berlin aus betreut.“

Abb. 5. Kopie: Bericht über die Verhandlungen…vom 12. Juni 1945. Kreisarchiv Oberhavel

Die Gemeinde Lehnitz als „Versorgungs-Exklave“ der Stadt Berlin in diesen schwierigen Zeiten – das war der Wunsch des Bürgermeisters und der Gemeindevertreter. Von einer möglichen Eingemeindung nach Berlin war allerdings nicht mehr die Rede. Dafür stellte sich für die Gemeinde ein schwerwiegendes eigentumsrechtliches Problem heraus. Deutlich wurde dies bereits bei einer Besprechung der Angelegenheit am 13. Juni mit dem sowjetischen Stadtkommandanten in Oranienburg, an dem der Leiter des Hauptsozialamtes beim Berliner Magistrat, der Lehnitzer Bürgermeister Müller und der vom Stadtkommandanten berufene Verwalter der Siedlung, ein gewisser Herr Knoppe, teilnahmen. Wenige Wochen später, am 17. Juli, informierte der Verwalter Knoppe den Bürgermeister darüber, dass die Liegenschaft einschließlich der 20 Häuser von der Roten Armee beschlagnahmt sei und diese bis zum 20. August geräumt werden müssten. Drei der Häuser wolle die Rote Armee beanspruchen, die restlichen würden der geplanten Ernst Thälmann Stiftung zur Verfügung gestellt. „Als Einnahmequelle für die Gemeinde Lehnitz kommt diese Siedlung somit nicht mehr in Frage“, schlussfolgerte zusammenfassend Bürgermeister Müller. Die geplante Eröffnung des OdF-Heimes am 1. Juli hatte aus Versorgungsgründen nicht stattgefunden. Erst drei Monate später, am 1. Oktober, konnten dann die ersten 40 Patienten ohne Beachtung der Öffentlichkeit das Heim in Lehnitz beziehen.

Abb. 6. Zeitgenössische Fotomontage auf DINA 4-Blatt. Archiv B. Becker

In einem Rechenschaftsbericht der Kreisverwaltung von Niederbarnim für das Jahr 1945 heißt es u.a.: „Von verschiedenen Randgemeinden wurden Eingemeindungswünsche nach Berlin vorgebracht. Diese Wünsche wurden hauptsächlich mit der besseren und leichteren Versorgung der Einwohner begründet. Die Anträge sind jedoch sämtlich zurückgewiesen worden und die Grenzen des Kreises unverändert geblieben.“