Von Bodo Becker

Schulbau für die Zukunft

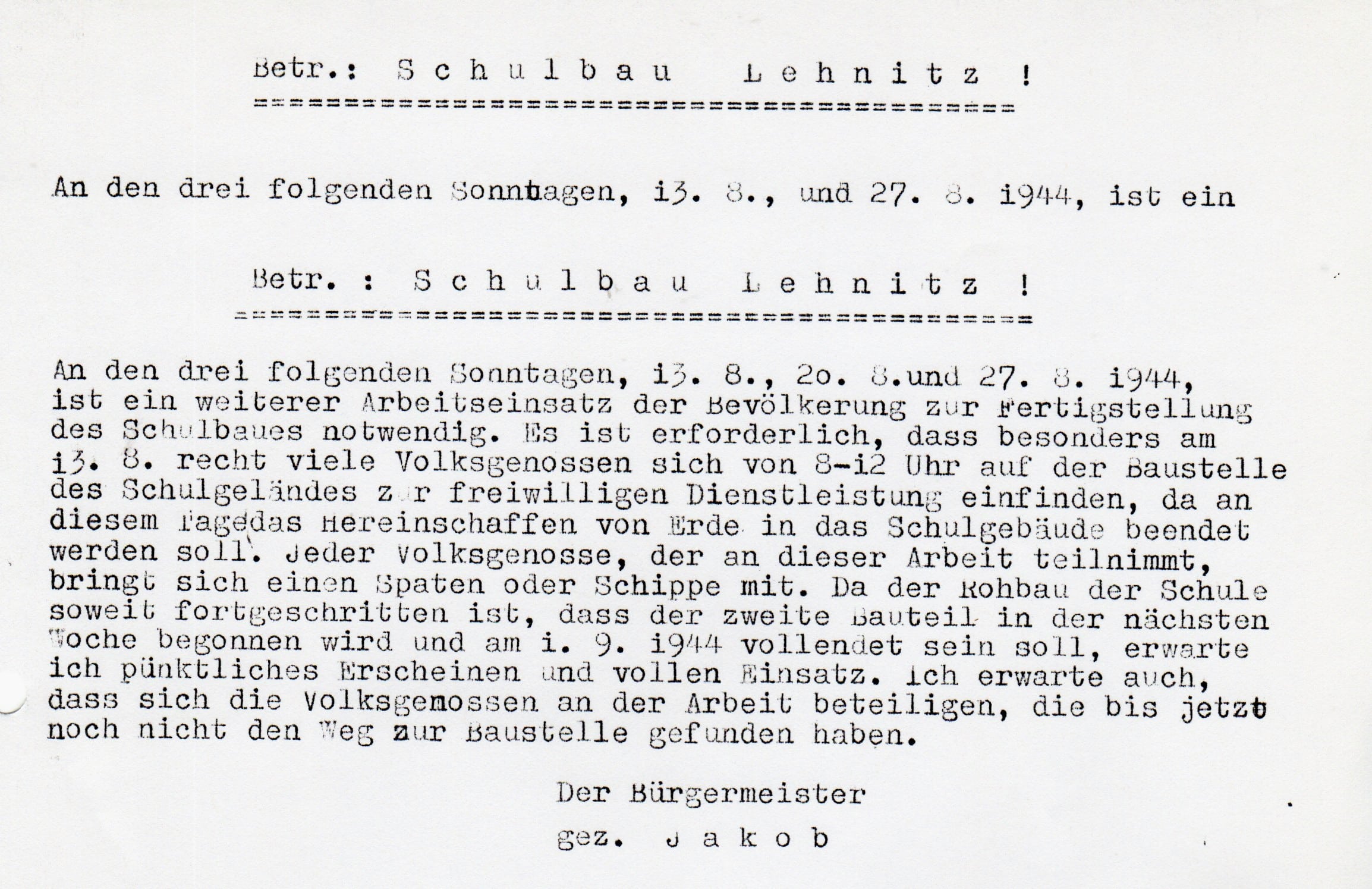

Noch in den letzten Monaten des Krieges packten die Lehnitzer die Realisierung eines lange gehegten Wunsches an: den Bau einer eigenen Schule. Ausgebombte Berliner und Kriegsflüchtlinge hatten die Einwohnerzahl ansteigen lassen. Die Oranienburger Schulen waren nicht mehr in der Lage, die zusätzlichen Schüler aufzunehmen. In dieser Situation besprach der Gemeinderat erneut die Notwendigkeit eines Schulbaus. Am 5. Februar 1944 wurde Bürgermeister Alfred Jacob beauftragt, die notwendigen Verhandlungen zu führen. Bereits wenige Wochen später, am 16. März, bewilligten die zuständigen Behörden den Bau einer Volksschule in Lehnitz. Das 17 000qm große Grundstück wurde für 60 000 RM mit Hilfe von Erträgen aus dem Verkauf von gemeindeeigenen Grundstücken erworben. Auch von den Lehnitzer Bürgern erwartete man einen Beitrag. An den Sonntagen in den Monaten Juni bis September riefen der Bürgermeister und der Ortsgruppenleiter der NSDAP zu Arbeitseinsätzen auf. Für die notwendigen Rodungs-, Erd- und anderen Hilfsarbeiten trafen sich die noch im Ort verbliebenen Männer, Frauen und Jugendlichen. Die vorhandenen Fotografien vom Baugeschehen zeigen viele Helfer auf der Baustelle.

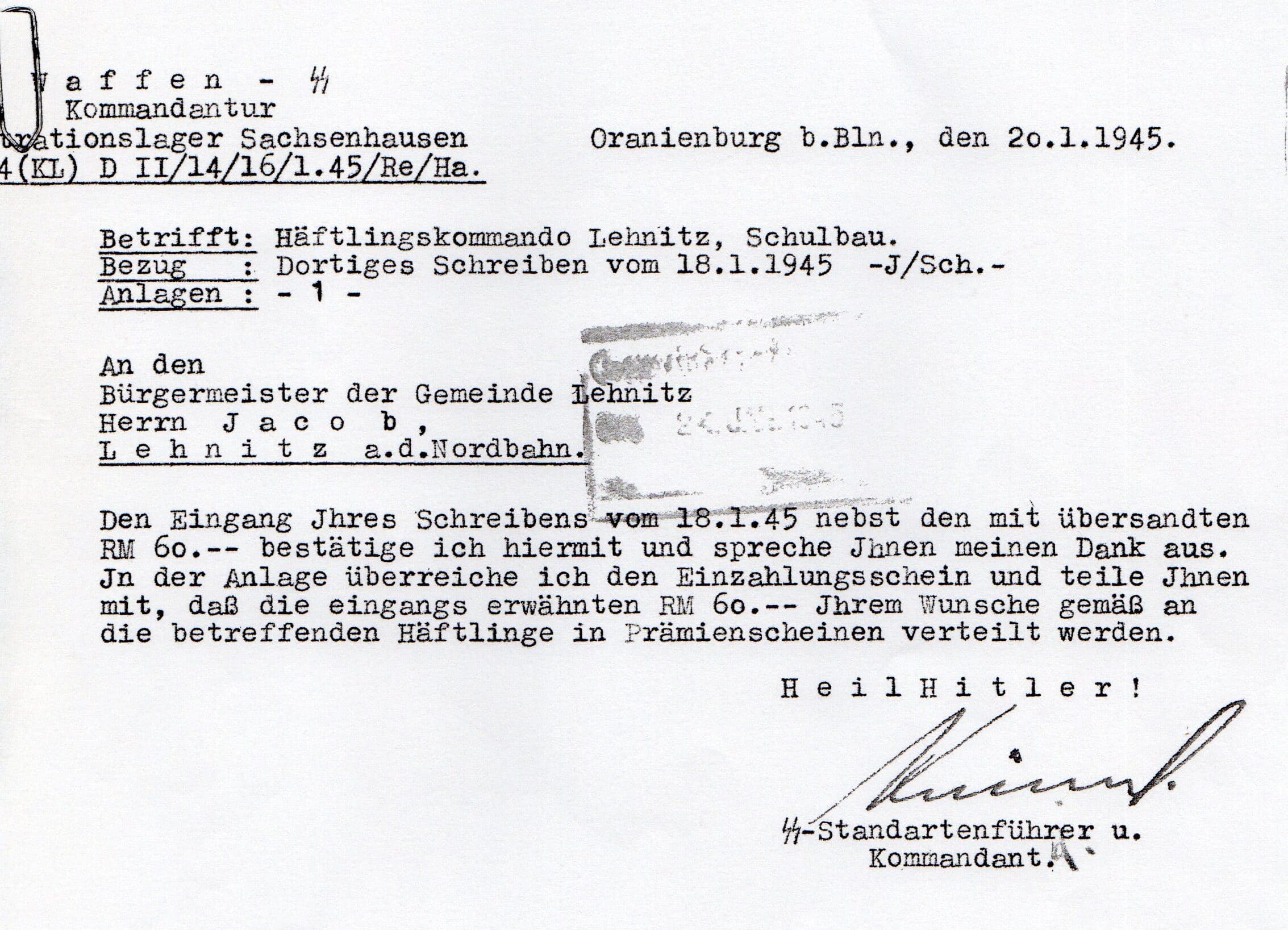

Was sie nicht dokumentieren, sind die ebenfalls zum Arbeitseinsatz kommenden KZ-Häftlinge. Die noch vorhandenen Listen der SS-Kommandantur geben Auskunft über die Anzahl und Bezahlung der Häftlinge sowie ihren Arbeitstagen. Danach waren bis zu 20 Mann umfassende Häftlingskommandos vom Herbst 1944 bis Januar 1945 am Bau beteiligt. Namentlich erkennbar sind Deutsche, Polen und Niederländer. Ihre Entlohnung erfolgte über Prämienscheine, die einen durchschnittlichen Wert von 2-3 RM besaßen. Auf Wunsch von A. Jacob bekam die Gemeindeverwaltung die von den Häftlingen quittierte Aufstellung der ausgegebenen Prämiengutscheine.

Die Baumaterialien, insbesondere Steine, kamen mit Schiffen über den Oder-Havel-Kanal am Bollwerk (Vgl. Beitrag: Bollwerk Lehnitz und Badestelle „Bolli“) an. Hier wurde sie entladen und mit Hilfe von Loren bis zur Baustelle transportiert. Die schweren Lebensbedingungen im vorletzten Kriegsjahr widerspiegelt ein Vers unter einem Bild, das Frauen beim Abladen von Steinen zeigt: Hier hat man seine liebe Not, viel Steine gab’s und wenig Brot! Nach nur dreimonatiger Bauzeit konnten die Lehnitzer am 23. September das Richtfest ihrer Schule feiern. Acht Klassenräume, ein Lehrer- und Hausmeisterzimmer sowie ein Raum für Lehrmittel wurden in den nachfolgenden Monaten fertiggestellt. Hatten Eltern und Kinder nun gehofft, bald nicht mehr nach Oranienburg zur Schule laufen zu müssen, so machten die letzten Kriegsereignisse diese Hoffnung zunichte. Das Landratsamt des Kreises Niederbarnim war in Berlin ausgebombt worden und belegte die Schule. Auch die Lehnitzer Post zog in einen Klassenraum. Lehrermangel, die Bombenangriffe im März und April 1945, Kriegshandlungen im Ort und das Chaos des Zusammenbruchs verhinderten die Aufnahme des Unterrichts.

Siedlung für die Täter

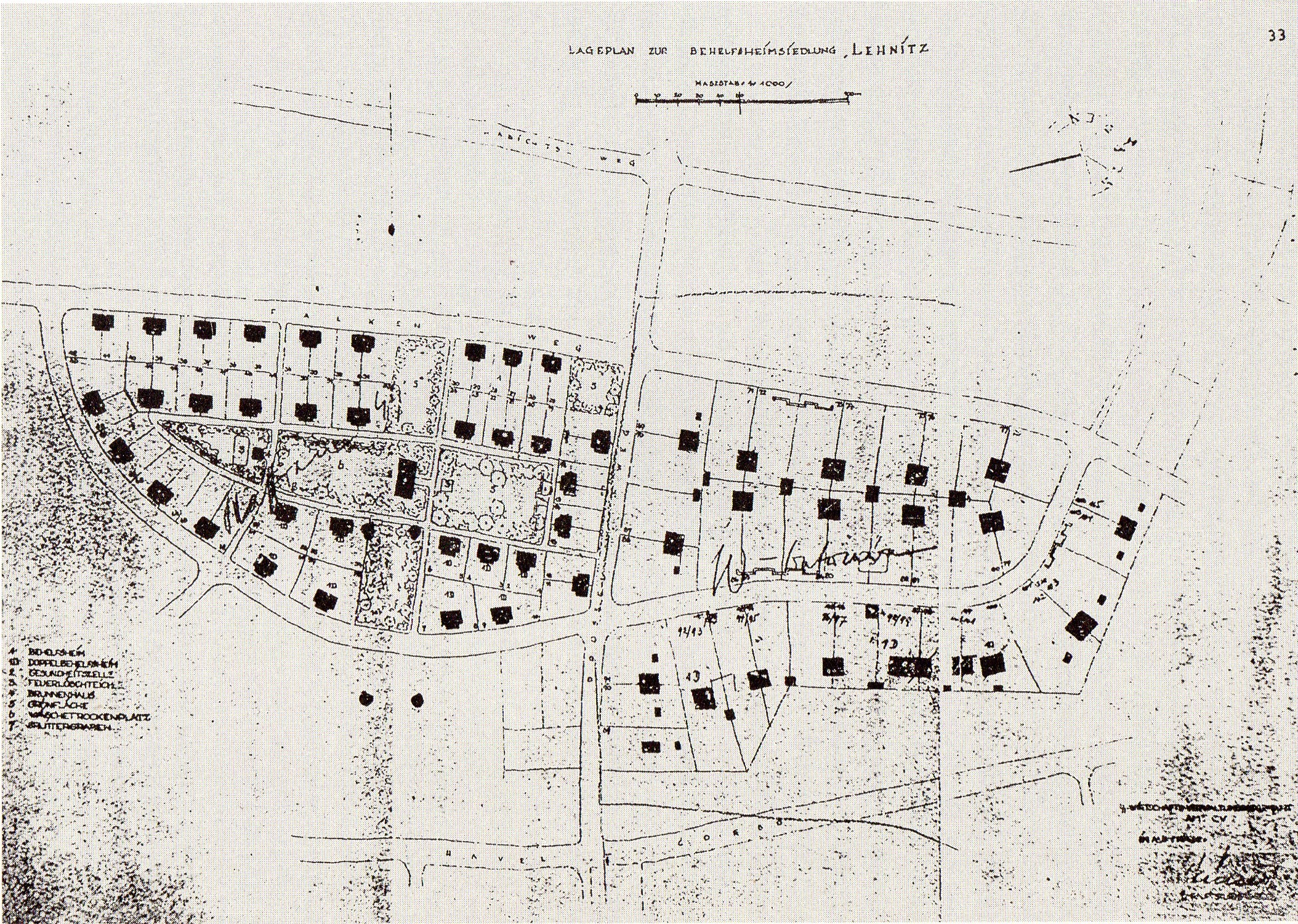

Ebenfalls 1944 wurde ein weiteres Siedlungsvorhaben in Angriff genommen: die sogenannte „Behelfsheimsiedlung Lehnitz“ (Vgl. Beitrag der „Lehnitzer Karl-Marx-Platz“). Das vom Forstfiskus in Potsdam überlassene Baugelände wurde im Norden vom Drosselweg, im Osten von der verlängerten Fuchsstraße begrenzt und reichte im Süden und Westen bis an die bereits bebauten Grundstücke am Havelkorso sowie Fuchsstraße heran. Es liegt inmitten eines Waldstücks, das – umschlossen von Straßen mit Tiernamen – bis 1943 noch dem Forstfiskus gehörte. Die DESt (siehe Teil 1) wollte hier für dringend benötigte Rüstungsarbeiter 20 Doppelhäuser aus Holz als Werksiedlung errichten lassen. Am 22. April 1944 begannen die Bauarbeiten.

Lageplan der „SS-Behelfsheimsiedlung Lehnitz“

Lageplan der „SS-Behelfsheimsiedlung Lehnitz“

Die Holzhäuser mussten jedoch aufgegeben werden, weil es an entsprechendem Holz fehlte. Man entschloss sich daher, mit Steinen zu bauen. Die „Großziegelei Oranienburg“ (bis 1942 Klinkerwerk) der DESt übernahm die Lieferung, doch fehlte es an den nötigen Arbeitskräften für den Hausbau. Nun machte eine Bauleitung der Waffen-SS, die eine angrenzende SS-Siedlung (nördlich des Drosselweges) für ausgebombte SS-Angehörige errichten wollte, der DEST-Bauleitung ein Angebot. Sie würden Häftlinge des KZ Sachsenhausen zur Verfügung stellen, wenn die Großziegelei ihrerseits auch für die SS-Siedlung die Mauerziegel lieferte. Zum Einsatz kam schließlich eine Abteilung der 2. SS-Bauabteilung. Nach anfänglich vierzig mussten täglich durchschnittlich 150, zeitweilig 300 Häftlinge Zwangsarbeit leisten. So kam es, dass die Lehnitzer ausgemergelte Häftlinge, bewacht von SS-Leuten mit Hunden, durch den Ort zur Baustelle im Südgelände marschieren sahen. Zu den täglichen Zählappellen am Morgen und Abend mussten die Häftlinge auf einem rechteckigen Platz (es war der spätere „Karl-Marx-Platz“) antreten. Hier lagerten auch die nötigen Baumaterialien. Nach Fertigstellung der ersten fünf Doppelhäuser im August zogen im November die ersten Bewohner ein. Bis März 1945 waren 28 Wohnungen bewohnt und weitere 29 im Rohbau fertig. Die heranrückende Front, Bombenangriffe und ausbleibendes Baumaterial brachten den Fortgang der Zwangsarbeit bis Anfang April zum Erliegen.

Kriegsende mit Tod und Zerstörung

Der immer beschwerlicher werdende Kriegsalltag mit seinen Nöten und menschlichen Leiden ließ nur wenig Platz für Mitgefühl und Solidarität. Nicht unerwähnt bleiben sollen die französischen Kriegsgefangenen, die in den Restaurants „Alte Havel“ im Havelkorso (im Krieg zerstört) und „Lehnitz-See“ am Gutsplatz arbeiteten. Das nahe Kriegsende mit den bekannten großen Bombenangriffen auf Oranienburg und Lehnitz (23 Lehnitzer Männer, Frauen und Kinder verloren dabei ihr Leben) unterbrach die Zwangsarbeit im Ort immer öfter, bis sie ganz aufhörte. Nun mussten die Häftlinge Aufräumarbeiten leisten oder als Himmelfahrtskommando Blindgänger entschärfen. (Vgl. Beitrag: „Vor 75 Jahren: Kriegsalltag in Lehnitz 1945. Ein Erlebnisbericht“)

Zerstörte Häuser am Gutsplatz

Seit Januar 1945 trieb die näher rückende Front Millionen von Flüchtlingen aus dem Osten vor sich her. Über die „Lehnitzer-Brücke“ kamen Flüchtlingstrecks mit vollbeladenen Pferdegespannen. Nicht wenige von ihnen suchten in Lehnitz eine zeitweilige Bleibe, um sich von den Strapazen der Flucht zu erholen. Hinzu kamen ausgebombte Berliner Familien, die in ihrer ehemaligen Sommerfrische den täglichen Bombenangriffen entgehen wollten. Die Gemeindeverwaltung ließ in der Moltke-Straße (heute Breitscheid-Straße) Behelfsheime errichten. Bewohner größerer Wohnungen oder Häuser bekamen Einweisungen. In den Kellern des Restaurants „Lehnitz-See“ waren ebenfalls Familien untergebracht. Bevor die Front Lehnitz erreichte, sprengten Soldaten der Waffen-SS die „Lehnitzer-Brücke“. Der Vormarsch der sowjetischen und polnischen Truppen konnte damit nicht aufgehalten werden, aber die Straßenverbindung nach Oranienburg war für die nächsten zwölf Jahre unterbrochen. (Vgl. Beiträge: „Zwölf Jahre warten auf eine Brücke: Die „Lehnitzer-Brücke“ über den Oder-Havel-Kanal“)

Die Brückenreste am Oranienburg Ufer und die Personen- und Fahrzeugfähre

Einige nationalsozialistische Funktionsträger entzogen sich ihrer Verantwortung durch Selbstmord. Dazu gehörte auch die Familie von Max Weiß, Landrat von Niederbarnim. Am 22. April kamen die ersten Soldaten der Roten Armee über den nördlichen Ortseingang nach Lehnitz hinein. Wenige Tage später folgten Soldaten der polnischen Armee. Damit waren für die Lehnitzer Bevölkerung die unmittelbaren Schrecken des Krieges zu Ende. Vor ihr lag nun eine schwere, ungewisse Zukunft.